土地是一种重要的生产资料和生活资源,对于国家经济和社会发展具有重大意义,根据土地所有权的不同,中国的土地可以分为国有土地和集体所有土地两大类,集体土地主要分布在广大的农村地区,由农民集体所有,随着社会经济的发展,集体土地尤其是集体建设用地的价值日益凸显,如何合理利用这些土地资源成为当前农村改革的重要议题之一。

集体建设用地的概念与特点

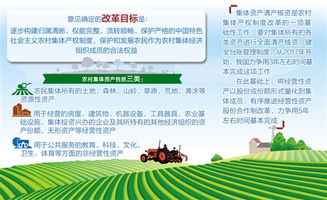

集体建设用地是指农民集体所有的土地中用于非农建设的土地,与国有建设用地相比,集体建设用地有其自身的特点:

1、所有权归属:集体建设用地归农村集体经济组织或村民委员会所有,而非国家所有。

2、使用限制:由于所有权的特殊性,集体建设用地在使用上有一定的限制,如不能直接进入市场流转等。

3、用途多样:集体建设用地可用于工业、商业、住宅等多种用途,但需符合当地土地利用总体规划的要求。

4、收益分配:集体建设用地的收益主要用于改善农民的生活条件和发展集体经济。

集体建设用地的历史变迁

改革开放以来,中国经历了多次农村土地制度改革,关于集体建设用地的改革尤为引人注目:

初期探索(1978-1990年代初):这一时期主要通过“乡镇企业”等形式对集体建设用地进行了初步尝试。

规范化管理(1990年代中期至2000年代初):政府开始加强对集体建设用地的管理,出台了一系列政策法规,如《中华人民共和国土地管理法》等,旨在规范集体建设用地的使用。

市场化尝试(2000年代中期至今):随着城镇化进程加快,一些地方开始探索集体建设用地入市试点,试图打破原有的制度壁垒,实现土地资源的有效配置。

集体建设用地的现状分析

目前,中国在集体建设用地利用方面取得了一定的成绩,但也面临着诸多挑战:

利用效率低下:部分地区存在土地闲置、低效利用等问题,未能充分发挥土地资源的价值。

法律体系不完善:虽然已有相关法律法规出台,但在实践中仍存在法律空白地带,导致部分问题难以得到妥善解决。

利益分配机制不合理:在集体建设用地入市过程中,如何确保农民权益不受侵害、实现合理分配是一大难题。

监管难度大:由于集体建设用地分布广泛、情况复杂,给政府监管带来了较大挑战。

集体建设用地的未来展望

面对上述挑战,未来中国在集体建设用地改革方面可以从以下几个方向着手:

完善法律体系:进一步细化和完善相关法律法规,为集体建设用地的利用提供坚实的法律保障。

推进市场化改革:扩大集体建设用地入市试点范围,逐步形成公开透明的土地交易市场。

强化监督管理:建立健全监管机制,确保土地资源的合理开发利用。

注重农民权益保护:建立健全农民参与决策机制,确保农民在土地流转过程中的知情权、参与权和受益权。

集体建设用地作为农村土地资源的重要组成部分,在促进农村经济发展、推动城乡一体化进程中发挥着不可替代的作用,随着相关改革措施的不断深化,相信集体建设用地将为乡村振兴战略的实施注入新的活力。

本文从集体建设用地的基本概念出发,对其历史变迁、现状分析及未来展望进行了较为全面的探讨,希望通过这些内容能够帮助读者更好地理解当前中国在这一领域所面临的机遇与挑战。