在现代社会中,公共突发事件的频发已经成为一个不容忽视的社会问题,无论是自然灾害、公共卫生事件,还是人为事故,这些突发事件不仅影响着人们的生活质量,还对社会稳定和经济发展产生深远影响,了解如何有效应对公共突发事件,对于每个公民来说都至关重要,本文将从多个角度深入探讨公共突发事件的特点、类型及其应对措施,并结合实际案例进行详细分析,帮助读者更好地理解和应对可能遇到的突发情况。

公共突发事件的定义及特点

公共突发事件是指突然发生,造成或可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件,这类事件具有以下四个主要特点:

1、突发性:公共突发事件往往毫无预兆地突然发生,给政府和社会带来巨大挑战。

2、破坏力强:其后果通常非常严重,可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏等多方面的问题。

3、复杂性高:涉及的因素众多,包括自然因素、人为因素、技术因素等,处理起来较为复杂。

4、影响范围广:不仅局限于某个地区或群体,还可能波及更广泛的区域和社会层面。

公共突发事件的主要类型

根据性质和成因的不同,公共突发事件可以分为四大类:自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件,下面我们将逐一介绍这四类事件的具体表现形式。

自然灾害:如地震、洪水、台风、泥石流等,以2023年土耳其叙利亚大地震为例,这次地震造成了数万人死亡,大量房屋倒塌,基础设施损毁,救援难度极大,据联合国统计,全球每年约有7000人死于地震灾害,经济损失高达数十亿美元。

事故灾难:主要包括工业事故、交通事故、火灾等,2023年9月28日,印度恰尔肯德邦的一座煤矿发生爆炸,导致至少25名矿工遇难,此类事故不仅威胁生命安全,还可能引发环境污染等问题。

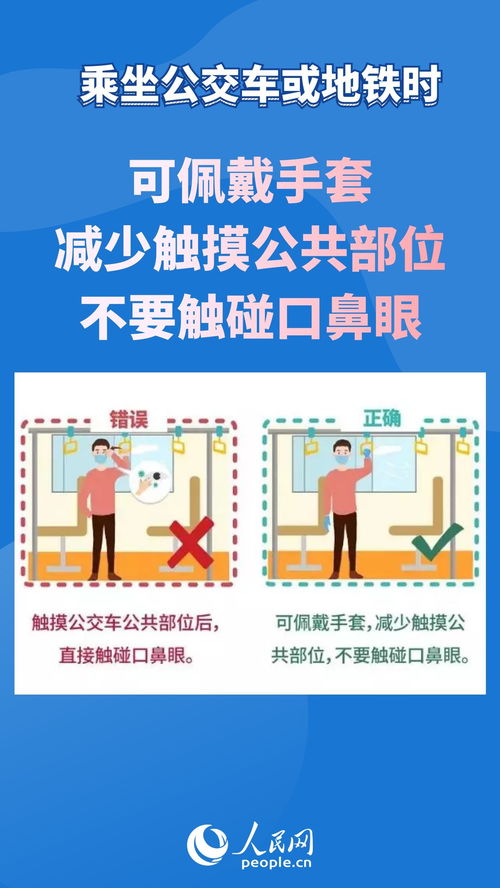

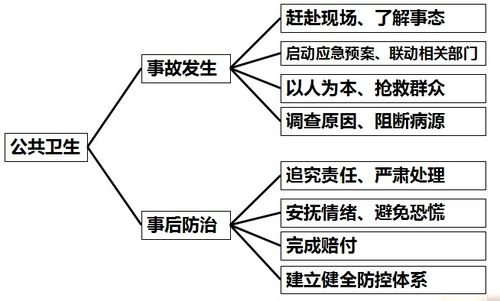

公共卫生事件:如传染病爆发、食物中毒等,新冠疫情期间,全世界累计确诊超过7亿例,死亡人数超过600万,疫情不仅对人类健康构成威胁,还严重影响了全球经济秩序和社会稳定。

社会安全事件:包括恐怖袭击、群体性事件、网络攻击等,近年来,全球范围内恐怖袭击频发,如2015年巴黎恐袭事件造成130人死亡;2016年布鲁塞尔机场和地铁站连环爆炸案致32人死亡,随着信息技术的发展,网络攻击也成为新的安全隐患。

应对公共突发事件的原则和方法

面对公共突发事件,及时有效的应对至关重要,以下是几项关键原则和具体方法:

1、预防为主,防患未然

建立健全预警机制:通过监测系统、数据分析等手段提前预测风险,发布预警信息,气象部门可以通过卫星云图实时监控天气变化,提前预报台风路径;卫生部门利用大数据平台追踪传染病传播趋势,及时发布防控指南。

加强宣传教育:提高公众防范意识和自救互救能力,社区可以定期组织防灾减灾知识讲座、应急演练等活动;学校应将安全教育纳入日常教学内容,培养学生应对突发情况的能力。

2、快速响应,科学决策

制定应急预案:各级政府部门要针对不同类型突发事件制定详细的应急预案,明确各部门职责分工,确保一旦发生险情能够迅速启动应急响应程序,如日本政府针对地震制定了详尽的抗震救灾预案,涵盖避难指示、医疗救助等多个方面。

强化指挥调度:建立统一高效的应急指挥体系,在突发事件发生时能够快速协调各方资源,实施精准救援,在新冠疫情防控期间,中国政府建立了中央指导组—省市指挥部—基层网格三级联动机制,有效保障了抗疫物资调配、患者救治等工作顺利开展。

3、以人为本,保障民生

优先保护生命财产安全:始终把人民群众的生命财产安全放在首位,采取一切必要措施减少人员伤亡和财产损失,如在汶川地震中,解放军战士不顾余震危险,争分夺秒抢救被困群众;各地政府积极组织力量抢修受损房屋、道路桥梁等基础设施,尽快恢复生产生活秩序。

妥善安置受灾群众:为受灾群众提供基本生活保障,包括食品、饮用水、临时住所等,关注特殊群体需求,如老人、儿童、残疾人等,确保他们得到适当照顾,在抗击新冠疫情过程中,许多地方设立了集中隔离点,配备了专业医护人员和服务人员,确保隔离人员的生活质量和心理健康。

4、总结经验,持续改进

评估总结:每次应对公共突发事件后,都要进行全面总结评估,找出工作中的不足之处,提出改进建议,如在抗击非典疫情结束后,我国对医疗卫生体制进行了深刻反思,进一步完善了疾病预防控制体系。

技术创新:不断引入新技术新方法提升应对水平,借助无人机巡查、机器人灭火等高科技装备提高救援效率;运用区块链技术实现捐赠物资透明化管理,增强社会各界信任度。

公共突发事件虽然难以完全避免,但只要我们掌握了正确的应对方法,就能够最大限度地降低其带来的负面影响,希望本文提供的信息能为广大读者带来启发,促使大家更加重视公共安全问题,积极参与到防范和应对工作中来,随着科技进步和社会治理能力不断提高,相信我们可以更好地应对各种公共突发事件,共同创造一个更加和谐稳定的社会环境。